歯並びと噛み合わせは違う? 矯正治療で噛む機能も改善する理由とは

きれいな歯並びを手に入れたいという理由で矯正治療を検討する方は多いですが、実は歯並びと噛み合わせは同じ意味ではありません。

歯が整って見えても、しっかりと噛める状態とは限らないのです。

これはどういうことでしょうか?

ここでは、歯並びと噛み合わせの違いや、矯正治療が噛む機能を改善する理由について詳しく解説します。

目次

■歯並びと噛み合わせはどう違う?

◎歯並びとは

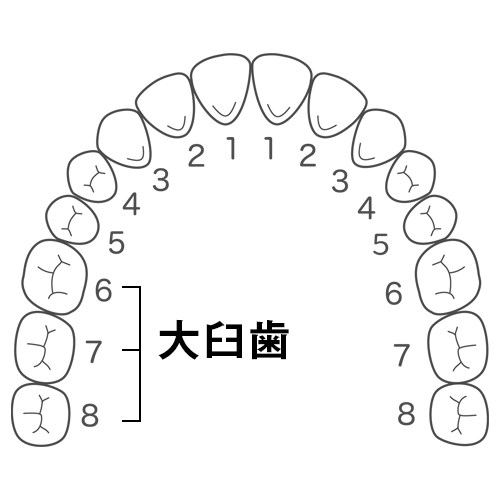

歯並びとは、前歯から奥歯までの歯がどのように並んでいるかを示すものです。

つまり静的な、歯の横の並びのことを指しています。

歯がでこぼこに生えていたり、すき間が空いていたりする状態は歯並びが悪いといわれます。

◎噛み合わせとは

噛み合わせは、上下の歯がどのように噛み合っているかを指します。

顎関節を含めた動的な状態を示すのが噛み合わせで、噛んだ時、歯や顎に均等に力がかかっている状態が理想です。

噛み合わせが悪いと、一部の歯に負担が集中し、顎関節症や歯の摩耗、肩こりなどの不調を引き起こすこともあります。

◎見た目と機能は別物

歯並びがきれいに見えても、噛み合わせが正しいとは限りません。

例えば前歯がきれいに並んでいても奥歯の高さがずれていれば、しっかりと噛めないことがあります。つまり、矯正治療では見た目と機能の両方を整えることが大切です。

■噛み合わせが悪いと起こる問題

◎咀嚼効率の低下

噛み合わせがずれていると、食べ物を十分にすりつぶしたり細かくできず、消化器官に負担をかけます。

胃腸に負担がかかることで、全身の健康にも影響が及ぶ可能性があります。

◎顎関節や筋肉への負担

一部の歯に過度な力がかかると、顎関節や咀嚼筋に負担が集中します。

その結果、顎関節症や頭痛、肩こりなど、口腔外の不調にもつながります。

◎歯の寿命を縮める

偏った力によって特定の歯が摩耗したり欠けたりするリスクが高くなります。

長期的にみると、歯を失う原因になることがあります。

■矯正治療で改善できる機能とメリット

◎歯の位置と角度を整える

矯正治療では歯を単にまっすぐに並べるだけでなく、噛んだ時に力が均等に分散されるように位置や角度を調整します。

これにより、奥歯でしっかり噛めるようになり、咀嚼機能が向上します。

◎発音が良くなる

噛み合わせや歯の位置は、舌や唇の動きと密接に関わっています。

前歯が出ていたりすき間があったりすると、サ行やタ行などの発音が不明瞭になりやすいですが、矯正によって歯の位置関係を整えることで、発音が改善することがあります。

これは会話のしやすさや人前で話す自信にもつながります。

◎骨格や筋肉との調和がはかれる

矯正は歯だけでなく、顎の成長や筋肉の使い方とのバランスを整える治療でもあります。

正しい噛み合わせは、顎関節や筋肉への負担を減らし、長期的な安定につながります。

◎生涯の健康に良い

正しく噛める環境を整えることで、将来的に歯を失うリスクを減らすことができます。

さらに、咀嚼機能やコミュニケーションが改善されることで、全身の健康維持にも役立ちます。

矯正は見た目の改善だけでなく、生涯の健康資産として大きな意味を持つのです。

【歯並び、噛み合わせも両方整えることが大切】

歯並びと噛み合わせは似ているようで異なる概念です。歯並びは見た目の整い具合を指し、噛み合わせは上下の歯が機能的に噛み合っているかどうかを表します。

矯正治療はこの両方を整えることで、見た目の改善に加えて咀嚼機能の向上や全身の健康維持にも貢献します。歯並びだけでなく噛み合わせの重要性を理解したうえで矯正を検討することが、将来にわたって快適な生活を送るための第一歩となるでしょう。