矯正の期間が長すぎる? 治療期間が延びる原因と注意点を紹介

矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや機能面を整えるための大切な治療です。

しかし、思ったより時間がかかると感じている方も多いのではないでしょうか。

特にマウスピース矯正は、装着時間や歯の動き方によっては期間が長くなることがあります。

この記事では、矯正治療の期間が長くなる理由や、治療が長引く人の特徴、スムーズに進めるための注意点について解説します。

目次

■矯正期間が長すぎる…長くなるのはなぜ?

◎歯の移動は骨の変化を伴うから

矯正治療では、歯をワイヤーやマウスピースで少しずつ動かしていきます。

実は、歯が動く仕組みは骨の吸収と再生によるものです。

歯が押される側の骨が一度吸収され(溶かされ)、引っ張られる側で新しい骨が作られることで、少しずつ位置が変わっていきます。

このサイクルは非常にゆっくりとしたもので、無理に早めようとすると歯や骨にダメージが生じるおそれがあります。そのため、矯正治療にはある程度の時間が必要になるのです。

◎矯正の方法によっても違いがある

ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、装置の種類によっても期間に差があります。

ワイヤー矯正はブラケットとワイヤーを使用して強い力で動かしていくため、比較的早く歯が動くといわれています。

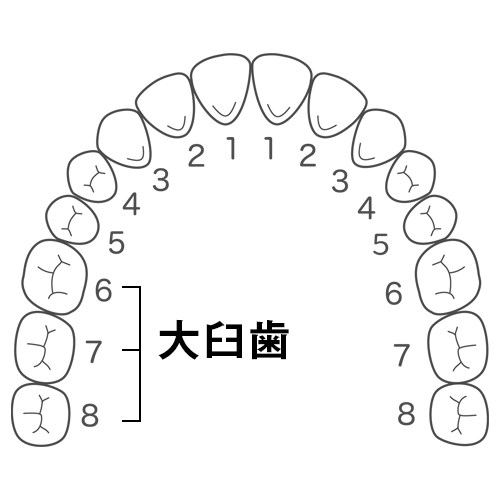

また、治療の目的や歯の移動距離によっても期間は異なり、全体矯正と部分矯正ではかかる時間が大きく変わります。

■人によって矯正期間が長くなる理由

◎骨の硬さや年齢の影響

歯の移動スピードは、年齢や骨の代謝にも関係しています。

一般的に、若いほど骨の代謝が活発なため歯が動きやすく、成人や中高年では代謝がゆるやかになり時間がかかる傾向にあります。

また、骨の密度が高い方は歯が動きにくく、同じ治療計画でも期間が長くなることがあります。

◎装置の使用状況

マウスピース矯正では、装着時間の管理がとても重要です。

1日20時間以上装着する必要があるとされていますが、外している時間が長いと歯の移動が計画通りに進みません。

特に食事や歯磨き以外の時間にも外している方は、治療が予定より数ヵ月〜半年延びることもあります。

◎治療の難易度

出っ歯や受け口、開咬(かいこう)など、噛み合わせに骨格的な要素が関係しているなど、歯だけでの移動が難しい場合は外科処置が必要となり、治療が長期化することがあります。

■治療が長引く人の特徴

◎装着の使用を忘れる

マウスピース矯正では、「少し外しても大丈夫」と思ってしまうことが期間延長の大きな原因です。毎日の装着時間を守ることが、治療をスムーズに進める確実な方法です。

◎通院間隔が空いてしまう・通院しない

マウスピースやワイヤーの交換、調整は、適切なタイミングで行うことが大切です。

仕事や学校で通院が遅れがちになると、歯の移動が計画どおりに進まなくなる可能性も。

また、決められた通院をサボってしまうと、治療期間が延びたり、仕上がりの精度に悪影響が出る可能性があります。

治療を始める前に、通いやすいスケジュールを確認しておくと安心です。

◎生活習慣

歯ぎしりや食いしばり、舌の押し癖などがあると、矯正の力が分散して歯の動きが鈍くなることがあります。

◎むし歯や歯周病

矯正治療の途中でむし歯や歯周病が進行すると、矯正を一時中断しなければならないこともあり、その分治療期間に影響を及ぼすことがあります。

■期間を短縮、安定させるためにできること

◎時間や生活習慣に気をつける

マウスピース矯正を効率よく進めるには、日々の習慣が大切です。まずは装着時間を守ることから始めましょう。外出時もケースを持ち歩き、外したままにしないよう意識することが大切です。

次に定期的な通院です。

歯の動きや装置のズレを早期に確認でき、無駄な期間の延長を防げます。

生活習慣にも注意することで、スムーズに治療を進めることができるでしょう。

【矯正治療は焦らず確実に進めることが大切】

矯正治療は、見た目を整えるだけでなく、正しい噛み合わせをつくるための治療です。

期間が長く感じても、骨や歯が安定するために必要な時間と考えることが大切です。

特にマウスピース矯正は、患者さんの協力が結果に大きく影響します。

焦らず、歯科医師の指導のもとで一歩ずつ進めることが、理想の歯並びへの近道です。

関連記事: